浅井延彦

上荻歯科医院 院長

日本歯科大学を卒業し、上荻歯科医院の院長を務めている。豊富な知識と経験を持ち、日本口腔インプラント学会、顎咬合学会、日本メタルフリー歯科学会に所属し、最新の歯科医療技術の研鑽に励む。

コラム

コラム歯周病は、歯を失う大きな原因となる病気です。しかし、正しいケアをすれば進行を遅らせたり、改善したりすることも可能です。 今回は、自宅でできる歯周病改善法のベストプラクティスをご紹介します。

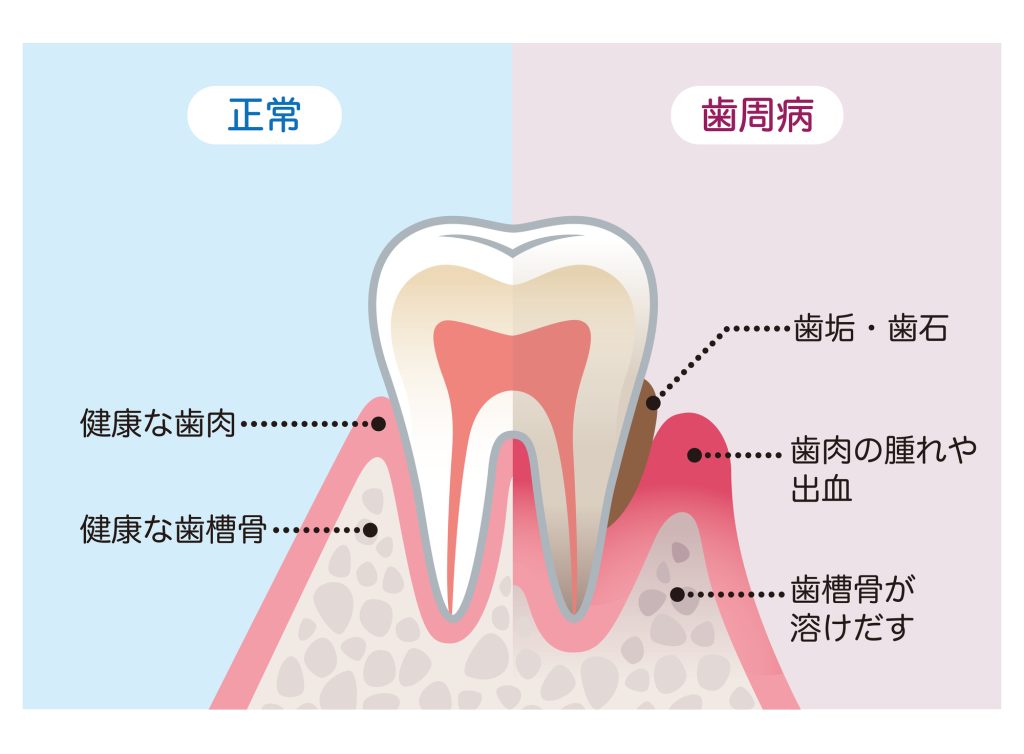

歯周病改善のためには、まず原因と症状を正しく理解することが大切です。

歯周病は、口の中にいる細菌が歯垢(プラーク)を形成し、歯茎に炎症を引き起こすことで発症します。

プラーク(歯垢):食べかすや細菌が固まって歯に付着したもの。

歯石:プラークが唾液中のカルシウムなどと結合して硬くなったもの。歯磨きでは除去できないため、歯科医院での除去が必要です。

歯周病は初期段階では自覚症状が出にくい病気ですが、進行すると以下のような症状が現れます。

歯肉炎: 歯茎が赤く腫れ、出血しやすい。

口臭: 細菌が増殖することで、口臭が強くなる。

歯のぐらつき: 歯周組織が破壊され、歯がぐらつくようになる。

歯茎の腫れや痛み: 炎症が進行すると、歯茎が腫れたり、痛んだりする。

歯茎が下がる: 歯周組織が破壊されることで、歯茎が下がり、歯が長く見えるようになる。

毎日の歯磨きこそ、歯周病予防の最大の武器です。正しいブラッシングで、プラークを徹底的に除去しましょう。

毛先が細いタイプ: 歯周ポケットに入り込みやすく、汚れを効果的に落とせる。

ヘッドが小さいタイプ: 奥歯まで磨きやすい。

自分に合った硬さのタイプ: 歯ぐきを傷つけずに磨けるものを選ぶ。

歯ブラシは鉛筆持ちで優しく!: 力任せに磨くと歯茎を傷つけるため、優しく丁寧に磨きましょう。

歯と歯肉の境目を意識!: 歯周ポケットに毛先を45度に当て、細かく動かすように磨く。

1本ずつ丁寧に!: 1本の歯につき20回程度を目安に、時間をかけて磨く。

歯間ブラシやデンタルフロスも活用!: 歯ブラシだけでは取りきれない歯間部の汚れを落とす。

歯周病予防には、フッ素配合の歯磨き粉に加え、以下のような成分配合のものがおすすめです。

IPMP(イソプロピルメチルフェノール): 殺菌効果があり、歯周病菌の増殖を抑える。

トラネキサム酸: 歯茎の炎症を抑え、出血を防ぐ効果がある。

塩化リゾチーム: 抗炎症作用があり、歯周病菌の毒素を抑制する効果がある。

歯周病は、生活習慣病の一つでもあります。生活習慣を見直すことで、歯周病リスクを減らすことができます。

よく噛んで食べる: 唾液の分泌を促し、歯の自浄作用を高める。

ビタミンC、ビタミンEを摂取する: 抗酸化作用があり、歯茎の健康維持に効果的。

食物繊維を摂取する: よく噛むことを促し、唾液の分泌を促進する。

睡眠不足は免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる要因となります。

ストレスは免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる要因となります。

喫煙は、歯周病のリスクを大幅に高めることが分かっています。

歯周病は自覚症状が出にくい病気です。定期的な歯科検診を受けることで、早期発見・早期治療に繋がり、重症化を防ぐことができます。

歯周ポケットの検査: 歯と歯茎の間の溝の深さを測定し、歯周病の進行度合いをチェックします。

歯石除去: 歯磨きでは落としきれない歯石を、専用の器具を使って除去します。

ブラッシング指導: 一人ひとりの口の状態に合わせたブラッシング方法を指導します。

歯周病は、毎日のセルフケアと専門家による定期的なケアを組み合わせることで、予防・改善することができます。今回の内容を参考に、歯周病対策をしっかりと行い、健康な歯を保ちましょう。